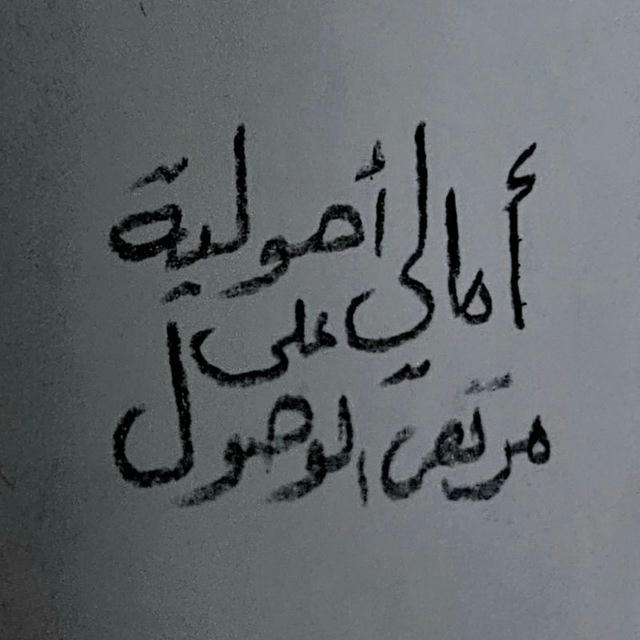

أمالي أصولية على مرتقى الوصول

نظم وافق بين موافقات الشاطبي وتقريب ابن جزي بلغة أشرقت بالمعنى وجنّبته غموض التركيب وضرورات الوزن والقافية (أصول الفقه) بوت التواصل @mortgaalwsolbot

Show more332

Subscribers

No data24 hours

+67 days

+1330 days

- Subscribers

- Post coverage

- ER - engagement ratio

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

مقدمة مهمة بين يدي قاعدة اقتضاء النهي للفساد:

هذه القاعدة حصل فيها نزاع طويل بين الفقهاء، ومحل هذا النزاع ليس في دلالة النهي على الفساد كما يتصور أكثر الأصوليين، وإنما في تداخل عموم الأمر مع عموم النهي في بعض المسائل.

والناظم -رحمه الله- قد أدرك ذلك؛ فخالف جل الأصوليين، ولم يتابع ابن الحاجب وابن جزي كعادته، وقدم بمقدمة بين فيها أن النهي يقتضي الفساد، وأن الأمر والنهي لا يتواردان على أصل الفعل، وجعل الكلام كله قائم على ما سماه بالتوارد، والتوارد هذا مبدأ أشار إليه التلمساني شارح المعالم إشارة سريعة في بعض كلامه، والشاطبي تحدث عنه في مسائل النهي في المسألة الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، وصرح به ابن تيمية الحفيد في بعض فتاويه فنص على أن محل هذه القاعدة فيما حرم في بعض الأحوال وأحل في بعض الأحوال، ومبدأ التوارد قائم على أن الصور التي حصل النزاع فيها -والتي أشار الناظم إلى شيء منها- هي صور دخلت تحت عموم نهي وفي نفس الوقت دخلت تحت عموم أمر أو إباحة، كالصلاة في الدار المغصوبة، فالأمر بالصلاة عام في الشريعة، والنهي عن الغصب عام في الشريعة كذلك، والصلاة في الدار المغصوبة وقعت بين هذين العمومين، فهل الصلاة في الدار المغصوبة داخلة تحت عموم الامر بالصلاة فتكون صحيحة، لأن الأمر يقتضي الصحة؟ أم أنها داخلة تحت عموم النهي عن الغصب فتكون فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد؟ هذا هو محل النزاع في اقتضاء النهي للفساد، وهذا هو مبدأ التوارد.

وتقريب ذلك بعبارة أخرى أن تقول: هل يقدم عموم النهي على عموم الامر باعتبار أن عموم النهي أوسع؟ لأن كثيرا من صيغ العموم استمدت عمومها من النهي، أم يقدم عموم الأمر باعتبار أن صورة الأمر مخصوصة من النهي؟

من اختار الأول قال النهي يفتضي الفساد، ومن اختار الثاني قال النهي لا يقتضي الفساد، هذه هي صورة النزاع كما يبينه مبدأ التوارد.

والإشكال أن جمهور الأصوليين فهموا أن النزاع وقع في ذات قاعدة اقتضاء النهي للفساد، وهذا الفهم أوقعهم في مشكلة أخرى، وهي أن عموم الفقهاء يعللون فساد العبادة أو المعاملة بمجرد النهي، لكن في بعض الصور يصححون المعاملة أو العبادة مع ورود النهي عنها، فحاول الأصوليون أن يعالجوا هذا الأمر بفكرة أخرى ذات أصل كلامي؛ وهي فكرة انفكاك الجهات، وهي فكرة تقضي بأن النهي ورد على جهة منفكة عن جهة الأمر، وهذه الطريقة في غاية الضعف، لأن الجهات التي يذكرونها لوازم، واللوازم لا تنفك، فالصلاة في الدار المغصوبة من لوازمها أنها تقع في دار مغصوبة، وإلا فلن تصبح صلاة في دار مغصوبة، وهذا المعنى صرح به ودافع عنه محمد بن عمر الرازي صاحب المحصول -وهو إمام متكلمة الأصول- بل صرح بمخالفة الفقهاء من أصحابه وجزم ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة لهذا المعنى بالذات، وممن صرح به ابن تيمية الحفيد وبنى عليه فتواه المشهورة في عدم وقوع الطلاق بالثلاث، وانتقد طرق متكلمة الأصول في افتراض النزاع في أصل اقتضاء النهي للفساد ومما قال: ( وقد علموا أن مقصود الشرع رفع الفساد ومنعه لا إيقاعه والإلزام به؛ فلو ألزموا موجب العقود المحرمة لكانوا مفسدين غير مصلحين، والله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله: {وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض} أي: لا تعملوا بمعصية الله تعالى -فكل من عمل بمعصية الله فهو مفسد- والمحرمات معصية لله، فالشارع ينهى عنه ليمنع الفساد ويدفعه، ولا يوجد قط في شيء من صور النهي صورة ثبتت فيها الصحة بنص ولا إجماع؛ فالطلاق المحرم والصلاة في الدار المغصوبة: فيهما نزاع وليس على الصحة نص يجب اتباعه، فلم يبق مع المحتج بهما حجة، لكن من البيوع ما نهي عنه لما فيها من ظلم أحدهما للآخر؛ كبيع المصراة، والمعيب، وتلقي السلع، والنجش، ونحو ذلك؛ ولكن هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها إلى المظلوم، إن شاء أبطلها، وإن شاء أجازها؛ فإن الحق في ذلك له، والشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله كما نهى عن الفواحش) انتهى، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

وباقتضاء الفور والتكرار لا*أمرٍ بضد قال من تنبلا.

في هذه الأبيات يتحدث الناظم عن ثلاث مسائل سبق الحديث عنها في الأمر، ويتكرر الحديث عنها هنا باعتبار المقابلة التي بين الإثبات الذي هو الأمر الوجودي، والسلب الذي هو النهي أو الأمر العدمي:

المسألة الأولى: اقتضاء النهي للتكرار بمعنى أن النهي يستصحب حتى ينتهي توقيته إن كان مؤقتا، أو يرتفع التكليف إن لم يكن ثمَّ توقيت، وهذه المسألة نقل فيها خلاف صوري؛ فقال جماعة بأنه لا يقتضي التكرار، واحتجوا بأنه النهي يستصحب مرة واحدة حتى نهاية العمر، وقال آخرون بأنه يقتضي التكرار وفسروا تكراره باستصحابه أيضا، والمعنى كما ترى واحد.

المسألة الثانية: اقتضاء النهي للفور، باعتبار أن الفورية تلازم التكرار، فما يطلب تكراره لا يمكن تأخيره، لأن في تأخيره منع لتكراره، ولأن عدم الفورية تقتضي ارتكاب النهي، فمن نُهِي عن الصلاة في وقت النهي وهو يصلي، يجب عليه قطع الصلاة فورا، وإلا كان مرتكبا للنهي.

المسألة الثالثة: أن النهي لا يقتضي الأمر بالضد؛ وهذه المسألة لا ترد على محل واحد، لأن اقتضاء النهي للضد إما أن يكون بضد واحد، أو بجميع الأضداد، وفيما يلي تفصيل ذلك:

أولا: هل النهي عن شيء يقتضي الأمر بجميع أضداده؟

الجواب: لا؛ لأن الأمر بجميع الأضداد يقتضي جمعها والأضداد لا تجتمع، ألا ترى أن النهي عن الغيبة مثلا لا يستلزم فعل جميع أضداد الغيبة من كلام فاضل وكلام مباح وسكوت، وإنما يستلزم واحدا منها.

ثانيا: هل النهي عن شيء يقتضي الأمر بضد واحد غير معين من أضداده؟

هذا هو محل النزاع، وأشهر الأقوال فيه قولان:

القول الأول: أن النهي عن شيء أمر بضد واحد فقط غير معين من أضداده، وهذا في ظني هو الصحيح، وهو المتسق مع قاعدة لازم الواجب؛ لأن فعل ضد واحد من أضداد النهي مما يستلزمه النهي، فمن نهي عن الوقوف يلزمه أن يجلس، أو يستلقى حتى ينفك عن حال الوقوف، وهكذا مثال الغيبة السابق فالنهي عنها إنما هو أمر بضد واحد من أضداد الغيبة، بأن يسكت، أو يتكلم بكلام مباح، أو يتكلم بكلام فاضل من ذكر لله ونحوه حتى ينفك عن الغيبة.

القول الثاني: أن النهي عن شيء لا يقتضي الأمر بضد واحد من أضداده؛ وهذا ذهب إليه جمهور الأصوليين حذرا من نفي وجود المباح في الشريعة، لأنهم تصوروا أن إيجاب ضد النهي يقتضي إلغاء المباح، فخافوا الوقوع فيما وقع به الكعبي عندما نفى المباح من جهة وجوب اللوازم، وهذا الحذر في ظني غير صحيح؛ لأنهم لم يفرقوا بين إيجاب بعض المباح، وبين إيجاب المباح كله، والواجب هو ضد واحد فقط، لا جميع الأضداد، فالواجب إذن بعض المباح، وهذا لا يلغي جميع المباح، وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة عند قول الناظم (....ولا*مما بأمر حكمه قد حصلا) فراجعه لزاما لأن له ارتباطا وثيقا بهذه المسألة، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

والنهي للتحريم إن تجردا*أو مع قرينة عليها اعتَمَدا.

يتحدث الناظم هنا عن مسألة كبيرة من مسائل أصول الفقه وهي: مسألة دلالة النهي على التحريم، وهذه المسألة مقابلة تماما لمسألة اقتضاء الأمر للوجوب، فمن قال هناك يقتضي الوجوب -وهو الصحيح- قال هنا يقتضي التحريم، ومن قال هناك يقتضي الندب لأنه أقل ما يدل عليه الأمر قال هنا يقتضي الكراهة لأنها أقل ما يدل عليه النهي، وتقدم هناك أن حمل اللغويات على أقل ما تحتمله طريقة كلامية لا فقهية، ومن قال هناك أن الأمر يقتضي الصحة والجواز لأنه أقل ما يحتمله قال هنا النهي يقتضي الإباحة لأنها أقل ما يحتمله النهي، وهذا القول من الغلو والزيادة المفرطة في حمل اللغويات على أقل ما تحتمله، ومن قال هناك الأمر يدل على القدر المشترك بين الندب والوجوب قال هنا النهي يدل على القدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مجرد طلب الترك، وتقدم هناك أن طريقة القدر المشترك تجريدية كلامية لا شرعية، لأنه لا يمكن تجريد التحريم والكراهة عن صفاتهما الأساسية، لأن التحريم في الشريعة يقتضي المخالفة بالفعل، والكراهة في الشريعة لا تقتضي المخالفة بالفعل، ولا يتصور أن المخالفة وعدم المخالفة بينهما قدر مشترك إلا بالتجريد الذهني.

وهذه المسألة كتلك المسألة فيها إجماع قديم من عصر الصحابة وأئمة الهدى في القرون المفضلة، وهو إجماع لا تكدره طرق المتكلمين الأرسطية في الاستدلال، يقول الشافعي في الرسالة: (ومن فعل ما نهى عنه وهو عالم بنهيه، فهو عاص بفعله فليستغفر الله ولا يعود)، ووصف ابن تيمية الحفيد خلاف من خالف في اقتضاء النهي للتحريم بأنه خلاف شاذ، وقال: (وكل ما دل على أن الأمر يقتضي الوجوب، فهو دليل على أن النهي يفيد الحرمة؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده؛ ولأن النهي في الحقيقة نوع من أنواع الأمر؛ لأن الأمر طلب الفعل، والنهي طلب الفعل أيضا؛ لأن الترك والامتناع نوع من الأفعال، وهو أمر وجودي كما تقدم) انتهى.

ونصوص الشريعة صريحة في اقتضاء النهي للتحريم، وخطاب الشريعة كما تقدم مرارا واقعي لا تجريدي كقواعد المتكلمين، ومن خطاب الشريعة الدال على ذلك قوله تعالى: {وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب}، وقال: {ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا}، وفعل النهي معصية في عرف الشريعة.

ومن خطاب الشريعة الدال على ذلك حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : (وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه) "لفظ مسلم"وهذا الحديث أصل من أصول الشريعة.

تنبيه:

إذا رأيت نصوص الشريعة الكثيرة في هذه المسألة، ورأيت امتثال خيار الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه النصوص، ورأيت امتثال أئمة العلم النافع على مر العصور لهذه النصوص الشريفة، فإنك تعجب من كثير من المصنفين في أصول الفقه من متكلمة الأصول ومقلدة المذاهب حينما ينصبون الخلاف في هذه المسألة، ويسوقون فيها الأقوال الشاذة مساق الخلاف المعتبر، فيقول أحدهم في المسألة سبعة أقوال، ثم يأتي من بعدهم أصحاب الفقه الهجين يتجرؤون على حدود الله بدعوى أن في اقتضاء النهي للتحريم خلاف بين العلماء هكذا قالوا، فيحلوا ما حرم الله افتراء على الله، بعد حرموا ما أحل الله بدعوى عدم ملائمته للحياة الحديثة، {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب}.

مقدمة في النهي:

تقدم في أول باب الأمر أن النهي أمر بالترك والكف، وهذا مستصحب في جميع مسائل النهي، ومن هذه المسائل صيغ النهي، وفيما يلي تلخيص لصيغ النهي استفدته من كلام ابن قيم الجوزية، ومن كلام شيخنا الباحسين-رحمهما الله- :

الأولى: صيغ الأمر الدالة على طلب الترك والكف والنهي، كقوله تعالى: {وذروا ما بقي من الربا}.

الثانية: التصريح بالتحريم وعدم الحل، كقوله تعالى: {وحرم الربا}، وقوله: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا}.

الثالثة: الوعيد للفاعل أو على الفعل، كقوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار}.

الرابعة: ذم الفعل أو الفاعل، كقوله تعالى: {إن المنافقين هم الفاسقون}، وقوله: ﴿ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه}.

وهذه الصيغ ليست حاصرة لجميع صور النهي، فللنهي صور تستفاد بالذوق البلاغي، كأن يضرب للفعل مثل السوء كما جاء في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه) رواه البخاري والنسائي وأحمد.

وهكذا السؤال الاستنكاري كقوله تعالى: {أتأتون الذكران من العالمين} فإن فيه النهي عن فعل قوم لوط.

وقريب من هذا أن تعقب حكاية القول أو الفعل تسبيح أو تنزيه، كقوله تعالى: {وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ○ سبحان الله عما يصفون}.

ويتميز النهي عن الأمر بأن النهي له عموم شمولي، ولهذا فإنه يختلف في بعض مسائله عن الأمر، وسيأتي الكلام عن ذلك فيما يأتي من النظم إن شاء الله، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

والأمر بالأمر بشيء لا يرى*أمرا به كقل لزيد انظرا.

في هذا البيت يتحدث الناظم عن مسألة أصولية لها مبنى جدلي ولا ثمرة لها عند التحري والتمحيص، وهي مسألة الأمر بالواسطة أو الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر؟

مثاله قوله تعالى: {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون} ففي هذه الآية يأمر الله -جل وعلا- نبيه أن يأمر الناس أن يعملوا، فهل هذا الأمر موجه من الخالق جل وعلا إلى الناس، أم موجه من الرسول للناس؟

ينازع كثير من الأصوليين في صحة هذا المثال المذكور، ونزاعهم هذا في غير محله، لأن هذه المسألة مفروضه في الأصل في الأوامر الواردة في خطاب الشريعة، وتمثيلها بمثل قول الناظم (كقل لزيد انظرا) إخراج لها عن محلها الذي فرضت فيه، وهو مثال مقصود مثل به بعض حذاق المتكلمين ليخرجوا خطاب الشريعة من هذه المسألة، وعلم الأصول لم يوضع إلا لتفسير خطاب الشريعة، وخطاب الشريعة مؤسس على أن الأمر لله، وأن الرسول مبلغ عن الله، ومبين للشريعة.

وكذاك تمثيلها بأمر ولي الصغير بأمر الصغير إذا بلغ سبعا بالصلاة إخراج لها عن محلها؛ لأن الصغير لا يتوجه إليه أمر التكليف بالاتفاق، وهذه المسألة مفروضه في أمر التكليف.

وما زعمه عموم متكلمة الأصول من أن الأمر بالواسطة ليس أمرا للمأمور، ولكنه واجب عليه؛ لأنه مأمور بطاعة الرسول: إلتفاف؛ لأنهم يعلمون أن الرسول مبلغ لهذا الأمر، وأن هذا الأمر ليس من عنده، ويعلمون أن هذه المسألة لا يمكن إيجابها من جهة أمر الرسول.

فغاية هذه المسألة كما ترى أن الأمر بالأمر بالشيء في خطاب الشريعة ليس أمرا بالشيء، وهو مع ذلك واجب الامتثال، وكيف أصبح واجب الامتثال؟ سؤال لا جواب له في الحقيقة. وهكذا عامة المسائل الجدلية لا تؤدي إلى نتائج، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

والأمر بعد الحظر مستفاد*إباحةٍ كانتشروا فاصطادوا.

وقيل للوجوب والوقفُ نقل*وبعد الاستئذان كالحظر حُمِل.

في هذين البيتين يتحدث الناظم عن قرينتين من القرائن التي اختُلِفَ في صرفهما للأمر عن مقتضاه الذي هو الوجوب، وهما الحظر والاستئذان، وصورة المسألة هل تقدم الحظر أو الاستئذان على الأمر يصرف الأمر عن مقتضاه وهو الوجوب؟

أولا: من أمثلة الأمر بعد الحظر قوله تعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن}، بعد أن حظر ذلك بقوله: {واعتزلوا النساء في المحيض}، وقوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} بعد أن حظر ذلك بقوله: {لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم}.

ومن أمثلة الأمر بعد الاستئذان قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمرأة الجهنية التي استأذنته في الحج عن أمها قال: (نعم حجي عنها) رواه البخاري.

ثانيا: حكى الناظم في هاتين القرينتين ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنهما تصرفان الأمر عن الوجوب إلى الإباحة.

واحتجوا بأن عرف الشريعة وعرف الناس التخطابي وقت نزول الشريعة يدلان على أن المقصود بالأمر بعد الحظر هو رفع الحظر، ورفع الحظر اثبات للأصل وهو الإباحة، وهذه الحجة صحيحة لكن لا يلزم منها أن يكون الأصل في كل مسألة الإباحة، فالأصل قد يكون الإباحة، وقد يكون الندب، وقد يكون الوجوب، وسيأتي بيان ذلك.

القول الثاني: أنهما لا تصرفان الأمر عن الوجوب.

واحتج أصحاب هذا القول باستصحاب دلالة الأمر على الوجوب، وقالوا الأصل في الأمر الوجوب فيبقى عليه بعد الحظر أو الاستئذان، وهذا ضعيف؛ لأن التمسك بالأصل عند وجود الناقل تمسك بأمر قد زال وتغير.

القول الثالث: التوقف في صرفهما للأمر عن الوجوب، والتوقف إن كان بمعنى البحث عن قرينة سياقية أو خارجية فلا بأس في عده قولا، وإن كان التوقف بمعنى عدم الجزم فلا يعد قولا، لأن عدم الجزم بصحة قول من قولين ليس قولا ثالثا.

ثالثا: يقول صاحب أضواء البيان: (التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة، أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا، فمنع للإحرام، ثم أمر به بعد الإحلال بقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الجواز، وقتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم، فمنع من أجلها، ثم أمر به بعد انسلاخها في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم} الآية، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم، وهو الوجوب، وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية)، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

وهو على التخيير مستقيمُ*بواحد ومثله التحريمُ.

يذكر الناظم في هذا البيت أن الأمر بشيء غير معين بين أشياء محددة أمر بواحد منها يعيّنه من توجه الأمر إليه، كالتخيير الحاصل في الأمر بكفارة اليمين، ومثل هذه المسألة أيضا الأمر بالمطلق كالأمر بذبح البقرة في قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} فإن المأمور بذبحه هنا مطلق لم يحدد بوصف أو مشاهدة فيعيّنه من توجه الأمر إليه، وهذه المعاني تقدمت الإشارة إليها عند قول الناظم: (والفرض واحد على التخيير)، وعند قوله الآخر (ويُكْتَفَى بأي فردٍ وُجِدا*منه لدى الحكم بحيث وردا)، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

وكل مأمور به الأمر حري*بمقتضى الإجزاء عند الأكثر.

في هذا البيت يتحدث الناظم عن مسألة اقتضاء الأمر للإجزاء، والإجزاء يعنون به الصحة وعدم القضاء، وهذه المسألة فيها غرابة وغموض، ولا ينقضي هذا الغموض إلا إذا عرفت سبب ذكر هذه المسألة، وسببها أن جماعة من المتكلمين خالفوا الجمهور في مسألة اقتضاء النهي للفساد، وقالوا بأن النهي لا يقتضي الفساد، فاحتج عليهم الجمهور بأن الأمر عكس النهي، والأمر يقتضي الصحة، فيلزم من هذا أن النهي يقتضي الفساد، فنازعت هذه الجماعة في اقتضاء الأمر للصحة طردا لقولهم في النهي، وقالوا بأن الأمر لا يمنع وجوب القضاء، لأن من أدى الأمر على وجه غير تام يجب عليه القضاء، ولو كان الأمر يقتضي الصحة والإجزاء لما وجب القضاء، وهذا الذي ذكروه خارج عن محل النزاع؛ لأن المسألة مفروضة في الأمر الممتثل على وجه تام، وهم يحتجون بالأمر المؤدى على وجه غير تام. فجاء من بعد هؤلاء قوم آخرون فوجدوا هذا الكلام فأفردوه في مسألة مستقة، وجعلوها في باب الأمر تقابل مسألة اقتضاء النهي للفساد التي في باب النهي، وفرضوا فيها قولين، وحشدوا فيها الأدلة، وحرروا محل النزاع، وركبوا لها فروعا فقهية ليست لها ولا تلائمها، فزادت المسألة غموضا، فاحتاجوا إلى توليد مسألة أخرى وهي هل يحتاج القضاء لأمر جديد؟ وهكذا كل أصل فاسد مهما حولت اصلاحه يزداد فسادا، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

والأمر إن عاقبه مثلٌ ولا*مانع للتكرار والعطف خلا.

فقيل بالأمرين في ذاك العمل*وقيل بالتأكيد والوقفُ انتقل.

والأرجح التأسيس مع عطفٍ فإن*رَجَح تأكيد بعاديٍّ قُرِن.

فإنه مقدم وإلا*فالوقف فيه حكمه تجلى.

في هذه الأبيات يتحدث الناظم عن مسألة تكرر ذات الأمر في خطاب واحد أكثر من مرة إذا لم يقترن به ما يمنع التكرار فهل يحمل التكرار على التأسيس أم يحمل على التأكيد؟

فرض الناظم هذه المسألة في صورتين:

الصورة الأولى: التكرار الخالي من العطف، كحديث عبد الله المزني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ("صلوا قبل المغرب ركعتين"، ثم قال: "صلوا قبل المغرب ركعتين"، ثم قال عند الثالثة: "لمن شاء"، كراهية أن يتخذها الناس سنة) أخرجه البخاري وأحمد.

وحكى الناظم في هذه الصورة ثلاثة أقوال ولم يرجح:

الأول: يحمل على التأسيس، بمعنى أنه مأمور بالتنفل قبل أن يصلي المغرب بركعتين وركعتين وركعتين، وهذا للتمثيل فقط وإلا فلم يقل أحد من أهل العلم بأن هذا معنى الحديث.

الثاني: يحمل على التأكيد، بمعنى أنه مأمور بالتنفل قبل أن يصلي المغرب بركعتين فقط وإنما كرر الأمر لغرض التأكيد.

الثالث: يتوقف فيه، بمعنى أنه يبحث عن دليل خارجي.

الصورة الثانية: التكرار المقترن بالعطف، وهذا لم أقف له على مثال في الشريعة، ومثاله المفروض : (اشرب ماء واشرب ماء واشرب ماء)

وحكى الناظم فيها كذلك ثلاثة أقوال لكنه رجح:

الأول: يحمل على التأسيس، وهو الراجح عند الناظم؛ لأن العطف يقتضي التغاير وهذه قرينة.

الثاني: يحمل على التأكيد ورجحه الناظم إذا اقترن به مانع عادي (طبيعي)؛ لأن المانع العادي أقوى من قرينة التغاير، وتوضيحه في المثال السابق: أن شارب الماء يشرب في المرة الأولى ما يرويه عادة فلا يحتاج إلى تكرار الشرب، فيكون الأمر الثاني والثالث للتأكيد.

الثالث: يتوقف فيه وهذا رحجه الناظم إذا وجد قرينة تدل على التأسيس زائدة على العطف كأن يكون العطف بأداة تفيد التراخي، ووجد معه أيضا قرينة تدل على التأكيد كالمانع الطبيعي في قول القائل: (اشرب ماء ثم اشرب ماء) فيتوقف الفقيه لوجود التعارض بين القرائن.

وهنا أمور:

الأول: ما ذكرته لك إنما نقلته بحسب فهمي من شرح أبي الثناء الأصبهاني على مختصر ابن الحاجب، لأن الناظم في هذه الأبيات الأربعة إنما نظم قول ابن الحاجب، والبيتين الأخيرين بذات هما قول ابن الحاجب: (وفي المعطوف العمل أرجح، فإن رجح التأكيد بعادي قدم الأرجح، وإِلا فالوقف).

الثاني: أن هذه المسألة بحاجة لاستقراء نصوص الشريعة؛ لأني لم أقف بعد طول بحث على أمر تكرر في الشريعة في خطاب واحد لغير التأكيد.

الثالث: أن هذه المسألة في أصلها من أدلة القائلين بعدم اقتضاء الأمر للتكرار، فإنهم استدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الأمر لو كان للتكرار لما كررت الشريعة بعض الأوامر في خطاب واحد، فاعترض القائلون باقتضاء الأمر للتكرار بأن تكرار بعض الأوامر في الشريعة إنما كان للتأكيد، فمن هنا حصلت هذه المسألة وهي هل الأمر المكرر في خطاب واحد للتأسيس، أم للتأكيد فقط، وبالله التوفيق.

قال ابن عاصم:

وما على ثابتِ علةٍ ثبت*فهو مكرر إذا تكررت.

يذكر الناظم هنا أن تعليق الأمر على علة ثبت في الشرع تأثيرها يجعل هذا الأمر يتجدد بتكرارها، وهذا محل اتفاق حكاه غير واحد من أهل العلم، وهذه المسألة من فروع مسألة السبب التي سبقت في فصل ما تتوقف عليه الأحكام والتي قال فيها الناظم: (فالسببُ المظهرُ حكما إن وقع *** وإن يكن يرفع فالحكم ارتفعْ) ومثلوا لتجدد الأمر بتكرار العلة بقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا}، {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، {فإن كان له أخوة فلأمه السدس}، فهذه أوامر قرنت بعلل مؤثرة، فالطهارة الكاملة أُمِر بها لأجل الجنابة، والإنظار أمر به لأجل الإعسار، والأم أمر لها بالسدس بسبب وجود الأخوة، فإذا تكررت الجنابة، والإعسار، ووجود الأخوة، تجدد الأمر بالغسل، والإنظار، وإعطاء الأم السدس، ولا يقال الأمر المجرد لا يقتضي التكرار -على فرض صحة هذا القول- فيكفي الغسل في العمر مرة واحدة، ويكفي إنظار المعسر في العمر مرة واحدة، ويكفي القاضي أن يفرض للأم السدس عند وجود الأخوة مرة واحدة في جميع أحكامه، وتجدد الأمر هنا مستفاد من السياق، وشذ بعض متكلمة الأصول فزعم أن التجدد مستفاد من القياس فرارا من بعض اللوازم الكلامية؛ يقصد بالقياس أن الأمر المتجدد يقاس على الأمر الأول بجامع العلة المنصوصة، وهذا خطأ بيّن؛ لأن القياس يستعمل في المسكوت عنه الذي لم تبين الشريعة حكمه صراحة، أما هذا التجدد فقد استفيد من بيان الشريعة الصريح؛ لإن التعليق على متجدد صريح في إرادة التجدد، وبالله التوفيق.