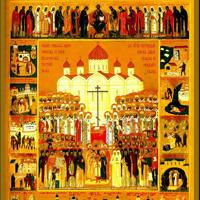

Новомученики и исповедники Церкви Русской

Жития Святых Новомучеников на каждый день года. Публикации основаны на данных фонда "Память новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви" www.fond.ru

إظهار المزيد2 528

المشتركون

-424 ساعات

-127 أيام

+530 أيام

- المشتركون

- التغطية البريدية

- ER - نسبة المشاركة

جاري تحميل البيانات...

معدل نمو المشترك

جاري تحميل البيانات...

Церковный календарь на грядущий день

18 июня по старому стилю / 1 июля по новому стилю

понедельник

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

Начало Апостольского поста. Глас 8-й.

Мчч. Леонтия, Ипатия и Феодула (70–79).

Прп. Леонтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).

Сщмчч. Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова пресвитеров, прмч. Никанора Морозкина (1938). Обре́тение мощей свт. Виктора исп., еп. Глазовского (1997).

Боголюбской иконы Божией Матери, в Боголюбове Владимирской обл. (1157). Чтимые списки с Боголюбской иконы Божией Матери: Зимаровская (XIII) и Московская (1157). Сретение Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой «У источника» (1946).

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56*. Лит. – Рим., 83 зач., II, 28 – III, 18. Мф., 19 зач., VI, 31–34; VII, 9–11. Богородицы (под зачало): Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28. Мч. Леонтия: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Начало Петрова поста.

С этого дня поется Октоих. Устав вседневной службы изложен в 9-й главе Типикона, в 11-й главе дается порядок пения канонов всей седмицы при различных вариантах соединения служб Октоиха и Минеи. Устав субботней службы с «Бог Господь» помещен в 12-й главе Типикона, а особенности субботних служб – в 15-й.

* Чтения Пресвятой Богородицы (на утрене и литургии) читаются, если совершается служба в честь Боголюбской иконы Божией Матери.

❤ 5👍 1

30 (17) июня

Преподобноисповедник Максим Попов (1876 - 1934)

Преподобноисповедник Максим родился 17 июня 1876 года в селе Большой Сурмет Бугурусланского уезда Самарской губернии в семье богатого мордовского крестьянина Григория Степановича Попова и в крещении наречен был Мефодием. Григорий Степанович был попечителем строящегося в селе храма во имя святых бессребреников Космы и Дамиана. В семье неукоснительно исполнялся церковный устав, и своих детей – троих сыновей и двух дочерей он воспитал в вере и благочестии. Все дети получили образование в церковно-приходской школе при местном храме. Впоследствии два его сына, Николай и Мефодий, стали священниками, а дочери, Матрона и Евдокия, приняли монашеский постриг во Владимирском Каменском монастыре Уфимской епархии.

В 1900 году Мефодий женился на крестьянке Елене Тимофеевне Поляковой, и у них родилось шестеро детей: первый ребенок родился в 1902 году, последний – в 1916‑м.

Выросши в благочестивой семье, Мефодий был человеком богобоязненным и смиренным и часто совершал паломничества к православным святыням. Ревнуя о благочестии, Мефодий подолгу молился, читал акафисты, каноны, Псалтирь, стараясь подчинить весь строй своей жизни служению Господу. В его семье настольными книгами были жития святых и Закон Божий. За благочестивую и строгую жизнь крестьяне относились к Мефодию с большим уважением, как к праведнику, и часто обращались к нему за молитвенной поддержкой, материальной помощью и советом.

В 1921 году в Поволжье разразился голод, а вслед за ним началась эпидемия тифа. На Пасху, весной 1922 года от тифа умерла супруга Мефодия Григорьевича Елена Тимофеевна, в это время был при смерти и он сам. Но Господь благочестивому человеку уготовил иное – увенчивающий благочестие венец исповедничества.

Летом 1926 года епископ Давлекановский Иоанн (Поярков), постриг Мефодия Григорьевича в монашество с именем Максим и рукоположил во иеромонаха ко храму Сергиевского женского монастыря, находившегося в десяти километрах от города Белебея.

Зимой 1927-1928 годов власти распорядились закрыть монастырь, заявив, что сюда будут свезены беспризорники и организована колония. В декабре 1929 года директор колонии объявил, что церковной службы больше не будет и все монашествующие должны покинуть территорию колонии.

Иеромонаха Максима в феврале 1930 года назначили служить в Ильинский храм в селе Рябаш Башкирской АССР; здесь большинство крестьян еще оставались православными. Храм был просторным и содержался в прекрасном состоянии, и на клиросе пел большой хор. Служил отец Максим проникновенно; слушая его проповеди, многие плакали.

11 июня 1931 года отец Максим с прихожанами отправились в Белебей, куда они были приглашены в храм на праздник. По приезде в Белебей отец Максим с монахиней пошли покупать сукно и ситец, его дочь Клавдия отправилась купить съестного. Когда священник с монахиней остались одни, к ним подошел корреспондент газеты «Пролетарская мысль» и стал слушать, о чем они говорят. Разговор их показался ему подозрительным, и он тут же сообщил о нем в милицию.

Когда Клавдия минут через двадцать возвратилась на площадь, здесь никого уже не было. Незнакомая женщина сообщила ей, что священника и монахиню забрали в тюрьму.

Вызванный на допрос отец Максим показал: «Нигде никогда я о политике не рассуждал; на моленьях и на проповедях я против мероприятий советской власти не выступал. Приехал в Белебей 11 июля на праздник Табынской иконы Божией Матери; до моления походил по базару, купил сукна и ситцу, после чего меня милиция арестовала, я сам не знаю за что. Виновным себя ни в чем не считаю».

25 октября тройка ОГПУ приговорила иеромонаха Максима к пяти годам ссылки в Северный край.

Весной 1934 года во время половодья Северная Двина разлилась больше обычного и затопила бараки; ссыльные, спасаясь на крышах, терпели стужу и голод. Отец Максим тяжело заболел. Священника взял к себе в дом верующий житель деревни Наволочек по фамилии Маслов. Иеромонах Максим (Попов) скончался в его доме, сподобившись мирной христианской кончины и христианского погребения.

❤ 20😢 1

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖИТИЯ

30 (17) июня

Мученица Пелагия Балакирева (1901 – 1943)

Мученица Пелагия родилась 8 октября 1901 года в селе Спирино Егорьевского уезда Рязанской губернии в семье крестьянина Никиты Балакирева. Первоначальное образование Пелагия получила в сельской школе; долгое время она жила вместе с отцом, помогая ему по хозяйству. В 1927 году она перешла жить в село Шарапово Егорьевского района, устроившись работать сторожем при местной Троицкой церкви. Здесь она стала помогать настоятелю протоиерею Николаю Сперанскому и со временем была избрана старостой храма.

18 ноября 1937 года Пелагия вместе с настоятелем и другими прихожанами Троицкой церкви была арестована и заключена в Таганскую тюрьму в Москве. Протокол допроса со свидетельскими показаниями против нее подписал секретарь Шараповского сельсовета; он хорошо знал, что подписывает лжесвидетельство, но, желая избавиться от священника и активных прихожан и закрыть храм, делал это вполне сознательно.

На следующий день после ареста Пелагия была допрошена.

– Следствию известно, что вы собирали подписи под жалобой на сельсовет ввиду его отказа в постройке церковной сторожки на колхозной земле. Дайте показания по этому вопросу! – потребовал от нее следователь.

– Да, я действительно собирала подписи прихожан под данной жалобой.

– Следствию известно, что вы совместно с благочинным умышленно затягивали церковную службу с целью срыва полевых работ в колхозе. Дайте показания по этому вопросу!

– Действительно, церковные службы обычно кончались в 12 часов дня – когда были престольные праздники или исполнялись требы, чем срывались колхозные работы.

– Вы обвиняетесь в проведении антисоветской агитации. Признаете ли себя виновной в предъявленном вам обвинении?

– Да, признаю себя виновной, что вела антисоветскую агитацию.

На следующий день снова состоялся допрос, и следователь спросил Пелагию, подтверждает ли она свои показания предыдущего дня. Осознав, что ее затягивают на путь опасного лжесвидетельства против себя, она заявила:

– Показания свои подтверждаю... но антисоветской агитации я не вела и виновной себя не признаю.

– На какие средства живете? – спросил ее следователь.

– Я проживаю у благочинного Сперанского на средства церковной общины.

– Какие обязанности вы выполняете в церковной общине?

– Помимо поручений священника при его службе, я исполняю обязанности церковной старосты.

27 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила Пелагию к восьми годам заключения в исправительно-трудовой лагерь.

В 1940 году все приговоренные по этому делу написали жалобы. Были передопрошены свидетели, некоторые из них не подтвердили данных ими ранее показаний. Несмотря на это, приговор был сочтен законным в силу принадлежности обвиняемых к Церкви, гонимой тогда безбожными властями. Пелагия Балакирева скончалась 30 июня 1943 года в исправительно-трудовом лагере в Вологодской области и была погребена в безвестной могиле.

❤ 23👍 1😢 1

30 (17) июня

Священномученик Аверкий Северовостоков (1845 – 1918)

Священномученик Аверкий родился в 1845 году в семье священника Иакова Северовостокова. Аверкий окончил Уфимскую Духовную семинарию и в 1880 году был рукоположен во священника и назначен настоятелем храма в честь святителя Иоанна Златоуста в селе Емаши Златоустовского уезда Уфимской губернии, в котором он прослужил до своей мученической кончины. Жителями села были русские крестьяне, в 1890-х годах их было чуть более двух тысяч человек. В 1878 году в селе была открыта земская школа, где обучалось около семидесяти детей, в ней отец Аверкий стал преподавать Закон Божий. В 1913 году он был назначен членом Епархиального комитета православного миссионерского общества. В том же году на его попечении оказались восемь внуков, детей его двух старших сыновей – один из них умер, а другой оказался в психиатрической больнице.

Отец Аверкий пострадал в начале безбожных гонений – он был расстрелян безбожниками-большевиками 17 (30) июня 1918 года. Бежавший от большевиков священник Михаил Макарьевский на заседании Уфимского епархиального собрания сделал сообщение о зверствах большевиков, когда священники беспощадно убивались, а их имущество расхищалось или сжигалось. Участники собрания, слушая рассказ священника, не могли удержаться от слез. Среди других, замученных большевиками, отец Михаил назвал и священника Аверкия Северовостокова.

❤ 21😢 1

Церковный календарь на грядущий день

17 июня по старому стилю / 30 июня по новому стилю

воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых.

Поста нет. Глас 8-й.

Мчч. Ману́ила, Саве́ла и Исма́ила (362).

Сщмч. Аверкия Северовостокова пресвитера (1918); прп. Максима Попова исп. (1934); мц. Пелагии Балакиревой (1943).

Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» и «Нерушимая Стена» (переходящие празднования в Неделю Всех святых).

Утр. – Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16–20. Лит. – Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Мф., 38 зач., X, 32–33, 37–38; XIX, 27–30.

Заговенье на Петров пост (Петров мясопуст)*.

Служба только по Триоди. С этого дня до 1 августа, на утрене, когда поется великое славословие, катавасия «Отверзу уста моя...».

* В преддверии Великого поста после Недели мясопустной прекращается вкушение мяса, а после Недели сыропустной – прочей скоромной пищи. После же Петрова мясопуста (так в «Пасхалии зрячей по ключевым словам» Типикон называет нынешний день заговенья) сразу прекращается вкушение всякой скоромной пищи (см. Типикон, глава 33-я («зри»), глава 51-я).

❤ 19👍 3

29 (16) июня

Священномученик Гермоген Долганев (1858 – 1918), епископ Тобольский и Сибирский

Священномученик Гермоген (в миру Георгий Ефремович Долганев) родился 25 апреля 1858г. в семье священника Херсонской епархии. Георгий окончил полный курс юридического факультета в Новороссийске, здесь же прошел курсы математического и историко-филологического факультетов. Затем поступил в Санкт-Петербургскую Духовную академию, где и принял монашество с именем Гермоген.

В 1892 г. он рукоположен в сан иеромонаха. В 1893 г. окончил академию и был назначен инспектором, а затем и ректором Тифлисской Духовной семинарии с возведением в сан архимандрита. Деятельность Гермогена на Кавказе, распространившаяся гораздо далее семинарских стен, стала подготовкой к его святительскому служению.

14 января 1901 г. в Казанском соборе Санкт-Петербурга состоялась хиротония архимандрита Гермогена во епископа Вольского, а затем, в 1903 г. он назначен епископом Саратовским и Царицынским и вызван для присутствия в Святейшем Синоде.

С большой любовью и уважением относился к владыке Гермогену праведный Иоанн Кронштадтский, говоривший, что за судьбу православия он спокоен и может умереть, зная, что епископы Гермоген и Серафим (Чичагов) продолжат его дело. Предрекая мученическую кончину святителя, он писал ему в 1906 году: «Вы в подвиге, Господь отверзает небо, как архидиакону Стефану, и благословляет Вас».

В своей жизни епископ Гермоген был прост и нестяжателен. У него не было ничего своего, белье он носил общее с братией монастыря, где жил; когда у него изнашивался подрясник, ему выдавали другой из тех, которыми пользуются послушники; пищу он получал из общей монастырской трапезы; все определенные ему законом средства и те, что ему жертвовали, целиком отдавал на церковные нужды и раздавал неимущим. Его называли архиереем-аскетом.

Не для всех владыка был «удобен» в общении. Как человек прямой и нелицеприятный, он говорил всегда то, что считал нужным для пользы дела, невзирая на саны, титулы и могущие для него быть последствия. Защищая Церковь, мог быть резким, «непокладистым» и бескомпромиссным.

В конце 1911 г. на очередном заседании Св. Синода владыка резко разошелся во мнениях с обер-прокурором В. К. Саблером, и затем последовало увольнение от управления епархией и направление на покой в Жировицкий монастырь. Одной из причин этой ссылки было резко отрицательное отношение владыки к Г. Распутину.

Святитель часто скорбел о будущем Церкви, Царя и Отечества и, плача, говорил: «Идет, идет девятый вал, сокрушит, сметет всю гниль, всю ветошь; совершится страшное, леденящее кровь – погубят Царя… непременно погубят».

В августе 1915 г. владыку перевели в Николо-Угрешский монастырь Московской епархии…

Возвращение святителя Гермогена к активной деятельности практически совпало с отречением Николая II от престола: в начале марта 1917 г. владыка был назначен на Тобольскую кафедру и вновь стал епархиальным архиереем. Пришедшие к власти большевики собирали на него «досье». После крестного хода на Вербное воскресение 15 апреля 1918 г. его арестовали и заключили в Екатеринбургскую тюрьму.

Продержав владыку некоторое время в заточении, власти также арестовали и членов делегации, ходатайствовавших о нем: протоиерея Ефрема Долганева, иерея Михаила Макарова и Константина Минятова. Их мученическая кончина предварила кончину владыки.

Вскоре владыку в числе других заключенных перевезли в Тюмень и доставили на пароходе к селу Покровское. Всех расстреляли, кроме епископа Гермогена и священника Петра Карелина. Их бросили в трюм, и пароход направился к Тобольску. Вечером 15 июня, к каждому из них привязали по два больших гранитных камня и сбросили в воды реки. Владыка, до последней минуты непрестанно молился и благословлял палачей…

Честные останки епископа вместе с камнем весом более пуда были вынесены на берег реки, обнаружены крестьянами, и 2 августа состоялось торжественное погребение Священномученика Гермогена в Софийско-Успенском соборе г. Тобольска.

3 сентября 2005 г. обретены мощи Священномученика Гермогена и перенесены в Покровский храм Тобольского кремля.

❤ 27😢 2👍 1

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖИТИЯ

29 (16) июня

Священномученик Ефрем Долганев (1874 – 1918)

Священномученик Ефрем родился 28 января 1874 года в местечке Петровки Ананьевского уезда Херсонской губернии. Окончив Одесское духовное училище, он в 1887 году поступил в Одесскую Духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1893 году, и собирался поступать в Московскую Духовную академию. Однако тяжелое материальное положение семьи заставило его усомниться, сможет ли он учиться в академии, не получая стипендии. Его брат, иеромонах Гермоген, заверил, что материально поможет ему. В ответ Ефрем написал: «Совсем изменилось настроение духа, тем более что, не получая от тебя никаких известий, я впал в сомнение относительно моего поступления в академию, а это мучительным образом отзывалось на настроении моего духа. Ехать в академию я очень и очень желаю. С жаром примусь готовиться. Бог даст, успею еще».

Поступив в Московскую Духовную академию, Ефрем писал брату: «Благодарю тебя за то, что ты принял на себя содержание меня в академии. Пусть Бог примет твою лепту и воздаст за нее сторицею, а меня удостоит достигнуть чрез эту лепту служения в Его Святой Церкви и хранимом Им Отечестве моем».

В конце декабря 1893 года Ефрем приехал в Санкт-Петербург. Описывая свои впечатления от посещения Петербурга брату, он писал: «Любовался соборами. Видел всех митрополитов, видел Государя и все царское семейство. Но особенно я благодарю Бога за то, что Он удостоил меня быть в Кронштадте и видеть о<тца> Иоанна. Я выехал из Кронштадта с великим сокровищем в душе...

В 1897 году Ефрем Долганев окончил академию. 23 декабря 1899 года приказом обер-прокурора Святейшего Синода Ефрем Долганев был назначен помощником инспектора во Владимирскую Духовную семинарию; 13 ноября 1901 года архиепископ Владимирский Сергий (Спасский) назначил его преподавателем во Владимирское епархиальное женское училище. 2 января 1902 года, когда определились отношения с его будущей супругой Варварой, дочерью почившего в 1901 году протоиерея Петропавловского придворного собора Сергея Ивановича Преображенского, Ефрем Ефремович был определен на вакантное священническое место в этом соборе.

20 января 1902 года в церкви императорского Зимнего дворца состоялось венчание Ефрема Долганева с девицей Варварой. Таинство совершил заведующий придворным духовенством протопресвитер Иоанн Янышев. 28 января 1902 года Ефрем Долганев был рукоположен во священника к Петропавловскому собору.

В круг обязанностей отца Ефрема входило служение вместе с другими священниками Петропавловского собора в церквях святителя Николая Чудотворца при Мариинском дворце и святого благоверного князя Александра Невского в императорском Аничковом дворце и преподавание Закона Божия в учебных командах Петроградской крепостной артиллерии. 22 июля 1907 года отец Ефрем был награжден золотым наперсным крестом, а 8 мая 1913 года – возведен в сан протоиерея.

После Февральской революции 1917 года отец Ефрем с семьей перебрались в Тобольск, где в это время стал служить епископ Гермоген, поселившись в отведенных для них комнатах в здании духовной консистории.

После ареста епископа Гермогена протоиерей Ефрем вошел в состав епархиальной делегации, хлопотавшей об освобождении архипастыря, куда входили священник Михаил Макаров и присяжный поверенный Константин Александрович Минятов. Хлопоты окончились арестом протоиерея Ефрема Долганева, священника Михаила Макарова и Константина Минятова, мученическая кончина которых предварила кончину святителя.

Екатеринбургский епархиальный миссионер протоиерей Александр Анисимов, еще не зная определенно об их мученической кончине, писал в то время о них: «Если Господь судил им положить души свои в настоящем самоотверженном подвиге... предстательства и исповедничества перед навуходоносорами наших дней... то милосердный Господь, Которому они всю жизнь свою служили и за верного служителя Которого они и жизнь свою отдали, увенчает и сопричтет их к избранному стаду небесных друзей Своих, а братья и сотрудники земного поприща в назидание потомству не замедлят возвеличить и их память...»

❤ 26👍 1😢 1

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖИТИЯ

29 (16) июня

Мученик Константин Минятов (1874 – 1918)

Мученик Константин родился 11 мая 1874 года в городе Орле в семье капитана артиллерии Александра Викентиевича и его супруги Александры Константиновны Минятовых. Происходя из дворян Ковенской губернии, Александр Викентиевич был католиком, а его супруга – православной; младенец был крещен в Крестовоздвиженской православной церкви в городе Орле с именем Константин. Александр Викентиевич скоро скончался, и его супруга вышла замуж за статского советника Рупасова, владельца имения Глинки при станции Жуковка Риго-Орловской железной дороги. Семья впоследствии переехала по месту службы отчима в Ташкент, и Константин, начав учиться в 1883 году в Ташкентской гимназии, из-за переезда семьи окончил в 1892 году Орловскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский университет, где учился сразу на двух факультетах – на естественном отделении физико-математического и на юридическом. Будучи студентом, Константин женился на девице Надежде, дочери священника Павла Николаевича Ягодовского, служившего в церкви Михаила Архангела в селе Комаровка Борзнянского уезда Черниговской губернии. В 1893 году Константин был командирован Санкт-Петербургским обществом естествоиспытателей на Соловецкую биологическую станцию, тогда же он посетил с научными целями Германию, Данию, Швецию и Норвегию.

В университете молодой человек увлекся народническими социалистическими идеями, почти целиком захватившими тогда учащуюся молодежь. Он был исключен из университета, и в ноябре 1897 года он выехал в Германию и поселился в Берлине. Оказавшись заграницей и вспомнив свою жену и тестя-священника Павла Ягодовского и то, чем живет русский народ и насколько для него важно православие, Константин Александрович как будто очнулся и, придя подобно блудному сыну в себя, стал регулярно посещать посольскую церковь в Берлине.

После возвращения из-за границы, Константин Александрович поселился в Москве, заняв должность присяжного поверенного. После пережитых испытаний и переосмысления прошлой жизни, он стал глубоко церковным человеком.

Летом 1917 года, после того как в стране вслед за Февральской революцией началась разруха, Константин Александрович переехал вместе с семьей в Тюмень. После прихода к власти большевиков, некоторые из которых были соратниками его по прошлым заблуждениям, Господь дал ему возможность не только на словах подтвердить истинность своего прихода к вере, но и свидетельствовать о Христе мученической кончиной: он был убит за то, что вошел в состав церковной делегации для переговоров с большевиками об условиях освобождения из заключения великого святителя и христианского исповедника епископа Тобольского и Сибирского Гермогена.

❤ 30😢 3

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ЖИТИЯ

29 (16) июня

Священномученик Михаил Макаров (1881 – 1918)

Священномученик Михаил родился в 1881 году в семье крестьянина Пензенской губернии Петра Макарова. В 1907 году Михаил окончил Поименскую второклассную с расширенной программой церковно-приходскую школу и был назначен в село Поим помощником синодального миссионера, известного тогда во многих областях православной России протоиерея Ксенофонта Крючкова. Село Поим издавна отличалось многочисленностью живущих в нем раскольников, причем самых различных толков и согласий. Нередки были случаи, когда дети из раскольнических семей, отправляемые обучаться грамоте в церковно-приходскую школу, оказывались внимательными слушателями уроков Закона Божия, проводимых местным священником, и присоединялись к православию, что иногда вызывало такое негодование родственников присоединившегося, что священнику приходилось предоставлять убежище своему новому духовному чаду в своем доме. Немудрено поэтому, что Михаил стал помощником миссионера, а с 1908 года стал исполнять и должность псаломщика в Успенской единоверческой церкви в селе Поим. 5 мая 1909 года отец Ксенофонт скончался, и Михаил был назначен помощником епархиального противораскольнического миссионера и псаломщиком Флоровской церкви в городе Курске.

В 1911 году Михаил выдержал экзамен на звание учителя церковно-приходской школы. 28 июля 1912 года он был рукоположен во священника к Параскевинской церкви Кенорецкого погоста Каргопольского уезда Олонецкой губернии и назначен третьим епархиальным миссионером и преподавателем Закона Божия в земских училищах. Отец Михаил был женат, но вскоре после женитьбы овдовел. 1 июля 1913 года он был назначен третьим миссионером Каргопольского округа.

21 января 1914 года он был переведен в Вознесенскую церковь в Тюмени и назначен противораскольническим миссионером Тюменского и Ялуторовского уездов. В 1915 году на праздник Покрова Божией Матери отец Михаил посетил деревню Русаковку, где в то время была секта адвентистов седьмого дня, и весьма успешно провел беседу с жителями, отметив в отчете, что «можно удержать весь народ и даже семьи... сектантов, которые – благодарение Богу – еще держатся православного учения... да и сам народ жаждет бесед...».

Количество старообрядцев в Тюменском и Ялуторовском уездах было в 1915 году около тридцати трех тысяч, из них около тридцати тысяч беспоповцев при семидесяти двух наставниках, шестидесяти пяти начетчиках и ста девяти молитвенных домах; около двухсот человек принадлежало к белокриницкой иерархии, остальные – к старообрядческим толкам; кроме того, имелось небольшое количество членов секты странников-бегунов, утверждавших, что антихрист уже царствует на земле, надо бежать в пустыню и не принимать паспортов, как документов антихристовых.

С назначением в Тобольск правящим архиереем архиепископа Варнавы (Накропина), последний стал привлекать отца Михаила к поездкам по Тобольской епархии в качестве миссионера-проповедника, а также для произнесения проповедей при архиерейских богослужениях и во время общеепархиальных торжеств, таких как прославление святителя Иоанна, митрополита Тобольского. Занятый сверх меры в первые месяцы 1917 года, отец Михаил не смог подать отчет о своей миссионерской деятельности в Тобольское Дмитриевское епархиальное братство, о чем впоследствии было сообщено епископу Гермогену. Владыка освободил священника от обязанностей приходского пастыря и перевел его служить в Знаменский собор в Тюмени, с оставлением за ним обязанностей епархиального миссионера, с которыми он справлялся настолько успешно, как о том писали впоследствии «Тобольские епархиальные ведомости», что его беседы остановили «в Тюмени... распространение баптизма».

1 октября 1917 года отец Михаил поступил в число слушателей богословских классов Тобольской Духовной семинарии. Впоследствии он вошел в состав епархиальной комиссии, ведшей переговоры с большевиками об освобождении епископа Гермогена, и стяжал венец мученический, положив за други душу свою.

❤ 33😢 2

29 (16) июня

Священномученик Петр Корелин (1864 – 1918)

Священномученик Петр – Петр Иванович Корелин – родился в 1864 году; в 1883 году он окончил Пермскую Духовную семинарию и был назначен учителем в Новопышминское училище. 13 июля 1886 года Петр был рукоположен во священника к Сретенскому храму в селе Иленское Ирбитского уезда Пермской губернии, а 12 апреля 1888 года переведен в Богоявленскую церковь в селе Кочневское Камышловского уезда; с 14 ноября 1904 года он стал служить в Свято-Троицком соборе Каменского завода того же уезда. В 1914 году отец Петр был назначен исполняющим должность благочинного 2 округа Камышловского уезда.

В начале ХХ века повсюду начала ощущаться недостаточная активность приходской жизни, и стали предприниматься меры для ее оживления, и в частности, на поприще просвещения народа. Отец Петр выписывал книги и брошюры для раздачи народу, организовал благочинническую окружную библиотеку, куда выписывалось семь периодических изданий, устраивал собрания духовенства, на которых обсуждалось прочитанное. Но все предпринимаемые им средства в силу начавшегося социального и духовного кризиса могли помочь уже лишь немногим. В 1918 году отец Петр был арестован и заключен в тюрьму в Екатеринбурге, а затем вместе с епископом Гермогеном заключен в грязный и темный трюм парохода «Ока». Отец Петр предварил мученическую кончину святителя. Около полуночи 16 июня 1918 года он был выведен на палубу и утоплен в реке.

❤ 42😢 1

اختر خطة مختلفة

تسمح خطتك الحالية بتحليلات لما لا يزيد عن 5 قنوات. للحصول على المزيد، يُرجى اختيار خطة مختلفة.